検索キーワードをはじめとしたインターネット上のビッグデータからは、消費者の関心や心の動きを知ることができる。そのニーズにあわせて消費者にメッセージを届けるためには、消費者の感度に沿った自然なアプローチが必要だ。

トラベルボイスとLINEヤフーが2025年1月末に開催したトークショーイベント「トラベルボイスLIVE」では、Yahoo! JAPANの検索データをはじめとするビッグデータや各種調査資料から、多様化する消費者の姿を読み解くとともに、消費者にリーチし、メッセージを届けるための課題と最適な方法をアドバイスした。

変化し、多様化する価値観、「オールインクルーシブ」を例に

トークショーの前半は、LINEヤフーでマーケティングソリューションのコンサルティングを担当する平田硯嗣氏が出演。平田氏は、2024年に注目された旅行関連のトピックスを起点に、変化し、多様化している旅行者の価値観やニーズを深掘りし、消費者とコミュニケーションする方法を提案した。

例えば、物価高騰は旅行関連の商品も例外ではないが、「割引」「節約」「最安値」のように、単純に安さを求めるワードの検索数は減少している。そこで平田氏は、遊び方に対する消費者の価値観の変化を追求すべく、アクティビティ関連の検索ワードに注目した。

すると、「アフタヌーンティー」や「オールインクルーシブ」「食べ歩き」など「コロナが明け、マスクから解放されて、会話しながら食を楽しめること」が上昇している。さらに「オールインクルーシブ」の検索者をLINEヤフー上の行動履歴や保有データをもとに掘り下げると、コロナ前の2019年と2024年では、検索ユーザーのニーズが多様化していることが見えた。

まず、検索ユーザーの関心を「国内旅行」「海外旅行」で分けると、2019年は、ほぼ同程度だったが、2024年には圧倒的に「国内旅行」が多かった。さらに、検索ユーザーを世帯年収で比較すると「国内旅行」は「600万~800万円」が約4割に拡大したのに対し、「海外旅行」は「1000万~1500万円」「1500万~」のボリュームが拡張して全体の7割を占めた。

では、これらの客層は「オールインクルーシブ」に対し、どのようなニーズを持っているのか。平田氏は、他の検索キーワードを抽出し、機械学習で9つに分類した。すると、カジュアルに捉える「コスパ重視・気軽な国内志向」のニーズが、従来通りの「高級・海外志向」のニーズを大きく上回った。

平田氏は「物価が高騰しているなか、子育て世代や家族旅行の検討者が一定のクオリティのものを定額で楽しめるという観点で選んでいる」と推察。1つのトレンドの中に多様な客層や価値観が混在していることを説明した。

LINEヤフー MSカンパニー BD統括本部 第二ビジネスコンサルティング本部 ビジネスコンサルティング1部 コンサルティング3チーム 平田硯嗣氏

LINEヤフー MSカンパニー BD統括本部 第二ビジネスコンサルティング本部 ビジネスコンサルティング1部 コンサルティング3チーム 平田硯嗣氏

最適化の落とし穴

ここで平田氏は、今の消費者にリーチするための注意点として「フィルターバブル現象」を紹介。フィルターバブル現象とは、テクノロジーが進化し、ユーザーに対するコンテンツの最適化が進行するなかで、消費者が収集・接触する情報が、自身の興味関心のある内容に偏重してしまうこと。この状態に気づいていないユーザーが多く、このフィルターを突破して外部からメッセージを届けるためには「ニーズを捉えることが、より一層重要になる」と平田氏は話した。

では、ニーズをとらえるためには、どうすればよいのか?平田氏は、多様な価値観があると読み解いた「オールインクルーシブ」を例に、クリエイティブを提案した。

家族旅行で定額・全部込み、国内を志向する旅行者が増えている仮定のもと「子連れOK」「伊豆の温泉」「1名当たりの料金、追加料金不要で食べ飲み放題」など、彼らのニーズを満たすことが伝わるクリエイティブを作成する。これにより「フィルターバブルを突破してメッセージを届けられるチャンスが増えるのでは」と平田氏は話した。

今の多様な消費者のそれぞれにニーズを捉えたアピールが「フィルターバブル」を突破するうえで必要一方で、多様な価値観に合致したクリエイティブを作るためには、コストも作業時間もかかる。そこで平田氏は、生成AIの活用を提案した。LINEヤフーでは生成AIを活用し、クリエイティブを簡便かつ無料で自動生成する機能を「LINE Creative Lab」で、LINE広告、Yahoo!広告、LINE公式アカウントの利用者向けに提供している。画像やアニメーション、動画などを制作する工数削減を、実現できる機能になっているという。

今の多様な消費者のそれぞれにニーズを捉えたアピールが「フィルターバブル」を突破するうえで必要一方で、多様な価値観に合致したクリエイティブを作るためには、コストも作業時間もかかる。そこで平田氏は、生成AIの活用を提案した。LINEヤフーでは生成AIを活用し、クリエイティブを簡便かつ無料で自動生成する機能を「LINE Creative Lab」で、LINE広告、Yahoo!広告、LINE公式アカウントの利用者向けに提供している。画像やアニメーション、動画などを制作する工数削減を、実現できる機能になっているという。

本トークショーでは、LINEヤフーのツール「LINE Creative Lab」も紹介。消費者の多様なニーズを捉える多様なクリエイティブを、無料でスピーディに用意できる

本トークショーでは、LINEヤフーのツール「LINE Creative Lab」も紹介。消費者の多様なニーズを捉える多様なクリエイティブを、無料でスピーディに用意できる

JR東日本のマーケティング手法、LINE公式アカウント活用事例

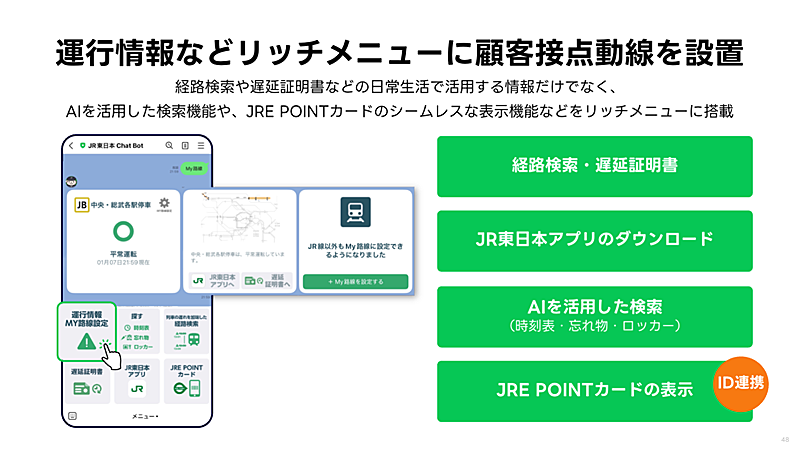

トークショーの後半は、LINEヤフーがJR東日本からゲストを招き、LINE公式アカウント「JR東日本Chat Bot」の活用事例をテーマに、JR東日本の様々な取り組みを共有した。同社では「媒体効果の向上」と「リーチ拡大」の2つをKPIに、2017年からLINE公式アカウントを開始。登録者数は現在、300万人を超える。

JR東日本Chat Botでは、ユーザーが登録した路線の運行情報やAIアシスタント、JRE POINTカードの表示(会員情報の連携)などを提供。「乗車時はもちろん、日常生活まで利用される強固な顧客接点を構築し、マーケティング施策を実施している」と、JR東日本のマーケティング本部戦略・プラットフォーム部門に所属する星野知久氏は話した。

LINEヤフーで、マーケティングソリューションのプランニングを担当する鈴木直人氏は、JR東日本Chat Botの取り組みの特徴として「単にメッセージを配信するだけではなく、サービス利用の深度化やエンゲージメントを高める活動をしている」と説明。

例えば、2024年に実施したSuica活用促進キャンペーンでは、ターゲットを月間のSuicaの利用金額(月平均)3万円以上/未満に分けて、それぞれに向けたメッセージで配信。すると、クリック率や開封率は大きな変化はなかったものの、その後のSuicaの利用金額は7.3%~14.5%上昇した。星野氏も「Suicaの利用金額がリフトアップ(上昇)し、一定の効果が定量的に確認できた」と振り返る。

また、別のキャンペーンでは1通目、2通目、3通目と配信を重ね、ユーザーにSuicaの利用促進からJRE POINTカードの登録促進へと、ナーチャリング(顧客育成)する取り組みも実施。情報配信をおこない、興味関心を持ったユーザーにどんどん深いサービスを案内する手法だ。星野氏は「(ユーザーに拒否される)ブロック率を下げるというミッションもある」と施策の背景を説明。LINEヤフーの鈴木氏も「配信を重ねてエンゲージメントを高めていく。JRE POINTカードの登録も、ストレスなく進みそうだ」と解説した。

JR東日本では、LINE公式アカウントをとおして日常生活での顧客接点を構築し、マーケティング施策を実施

JR東日本では、LINE公式アカウントをとおして日常生活での顧客接点を構築し、マーケティング施策を実施

リアルの行動を変える

さらにユニークな活用事例も紹介された。JR大井町駅の改札口の混雑緩和を目的にした実証実験で、JR東日本Chat Botを活用して実際の人の動きを変える試みだ。

大井町駅は、JR線、東急線、りんかい線の3路線が乗り入れるターミナル駅で、ピーク時間帯は乗換客によって、JR大井町駅の3つある改札口のうち西口と東口の2つが混雑する状態が続いていた。JR東日本では、これまでも駅員の声掛けやポスター掲出で比較的すいている中央口の利用を呼びかけ、分散を試みたが、効果が見えない状況だった。

それが、実証実験では、従来「3つの改札利用」をしていたユーザーのうち13.7%が「中央口のみ利用」に行動を変えた。3回目の実証実験では、16.2%に増加した。

では、JR東日本はどのようにLINE公式アカウントを使い、ユーザーの行動を変えたのか。

JR東日本のマーケティング本部戦略・プラットフォーム部門に所属する仲條浩文氏によると、路線登録をし、JRE POINTカードを連携しているユーザーのなかから、JRE POINTカードのデータを活用して、大井町駅の改札をSuicaで利用しているユーザーを抽出。中央口のみを利用しているユーザー以外に、プッシュ配信をした。駅の利用客だけではなく、利用する改札口のデータまで対象を絞ったことで、メッセージが伝わりやすく、結果につながったといえるだろう。

仲條氏は「LINEの強みは、ユーザーとの接点の強さ。LINEの活用で比較的安価に行動を誘導することができた。今後はお客さまの流動を変え、サービス、安全性の向上につながる取り組みも、LINEを通じてチャレンジしたい」と評価。「その接点と当社のデータを組みあわせた情報発信に磨きをかけ、より多くのお客さまに便利と感じてもらえるアカウントにしたい」と意欲を示した。

LINEヤフーの鈴木氏は「JR東日本は、日本のインフラ。様々なユーザーが利用するが、そこでLINEを顧客接点として活用し、同社のデータとも連携させながら顧客と1対1のコミュニケーションを構築している。まさにLINEの強みがいきている」と説明した。

LINEヤフー MSカンパニー BD統括本部 DXソリューション本部 DXディレクション部DXプランニング1チーム 鈴木直人氏

LINEヤフー MSカンパニー BD統括本部 DXソリューション本部 DXディレクション部DXプランニング1チーム 鈴木直人氏

広告:LINEヤフー

お問い合わせ:LINEヤフーイベント運営事務局 ml-reply-event@lycorp.co.jp

記事:トラベルボイス企画部

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1