みなさんこんにちは。日本修学旅行協会の竹内です。

3月は、多くの高校で卒業式がおこなわれます。2024年度に卒業を迎える高校生のほとんどは、新しい学習指導要領に基づく教育課程で学んだ初めての生徒たちです。この学習指導要領で新設された「総合的な探究の時間」をはじめ、「〇〇探究」と名付けられた各科目も、おおむね学校に定着したのではないかと思います。こうした背景もあって、修学旅行を「探究的な学習」と結びつけようという学校は、今後も増えていくことが予想されます。

そこで今回は、高等学校学習指導要領解説の『総合的な探究の時間編』を踏まえながら、「対話的な学び」につながる修学旅行に向けた体験プログラムの事例を、「自然・環境・科学学習」に焦点を当てて紹介したいと思います。

修学旅行で重視される「対話的な学び」

「探究的な学習」は、新学習指導要領の大きな柱である「主体的・対話的で深い学び」を実現していくための学びのかたちととらえることができます。修学旅行を「探究的な学習」と結びつけるのなら、当然、そこでも「主体的・対話的で深い学び」の実現が目指されることになりますが、最近では、とくに修学旅行での「対話的な学び」を重視する学校が多くなってきました。

高等学校学習指導要領解説の『総合的な探究の時間編』には、「地域の人やその道の専門家との交流も有効である。そこで知らなかった事実を発見したり、その人たちの真剣な取組や生き様に共感したりして、自分にとって一層意味や価値のある課題を見いだすことも考えられる。」とあります。修学旅行での「対話的な学び」とは、まさにこのことをねらいとしているといえるでしょう。

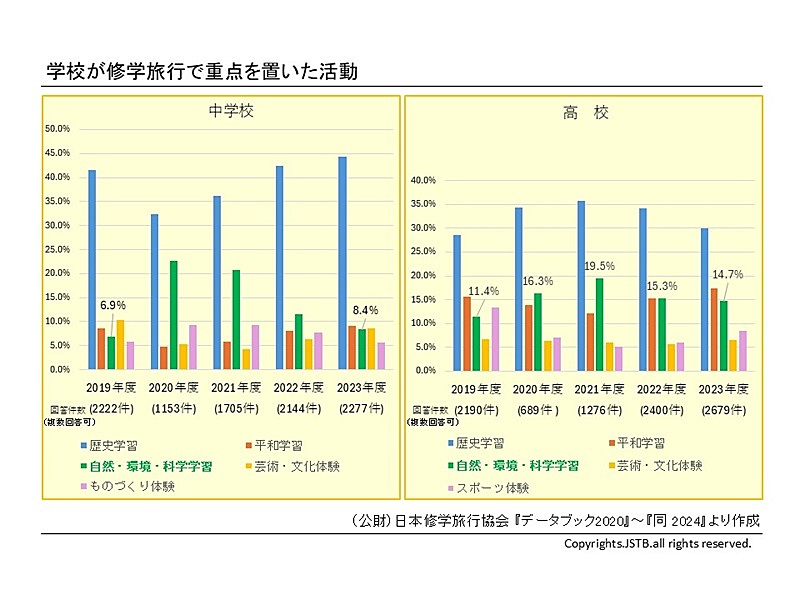

上位にランクされる「自然・環境・科学学習」

「自然・環境・科学学習」は、学校が修学旅行で重点を置いた活動として、歴史学習、平和学習に次いでいつも上位にランクされています。これは、SDGsの目標として「14 海の豊かさを守ろう」、「15 陸の豊かさも守ろう」があげられ、前述した学習指導要領の解説に探究課題の例として「自然環境とそこに起きているグローバルな環境問題」が示されていることも背景にあるかと思われます。

学校が修学旅行で重視を置いた活動

学校が修学旅行で重視を置いた活動

次にあげる2つの事例は、野生動物との共生を通して生物多様性の保全や自然環境の保護活動に取り組んでいる「地域の人」と生徒とが対話・交流する機会のある体験プログラムです。

【事例1】天草でのイルカウォッチングとSDGs学習(熊本県天草市)

熊本県の南西部、天草の島々のうち通詞島(つうじしま)の近海には野生のミナミハンドウイルカが200頭ほど定住していて、ほぼ一年を通してその姿を観察することができます。ここでは、道の駅「天草イルカセンター」を拠点に、イルカウォッチングとイルカの生態を通して海の豊かさや課題について学ぶSDGs学習とを組み合わせた探究型の体験プログラムが実施されています。

人とイルカが共生する天草の海

担当するのは「人にもイルカにも優しい海の実現」をミッションとしている「天草イルカ調査室(天草イルカラボ)」。代表の髙崎ひろみさんは、イルカを追いかけて世界中の海をめぐったという経験をもち、野生イルカが暮らす天草の海に魅せられて東京から移住してきたイルカ愛にあふれる人です。

イルカの観察前に行われる髙崎さんのレクチャーでは、模型や写真を使ってイルカの体のつくり、生態や生息環境などについて丁寧に説明してもらえます。なかでも、通詞島近海では昔から海藻やウニ、アワビなどを採る素潜り漁が盛んで網を使う大規模な漁はしないため、イルカはエサが豊富なこの海域に定住するようになり、一方、素潜り漁もイルカがサメを追い払ってくれるので安心しておこなわれてきた、という人とイルカとの共生のお話は、生徒たちにとっても印象深いものだと思います。

海の世界にもオーバーツーリズムがある

イルカウォッチングでは、港を出て10分ほどでイルカの群れに出会うことができました。船が近づいても、イルカたちは船の近くに来たり、ジャンプしたりと、愛らしい姿を見せてくれます。高﨑さんのお話では、観光シーズンにたくさんの船が一斉に来てしまうと、船に慣れているイルカたちでもストレスがたまって子を産まなかったり、子育てをしなくなったりということがあるとのこと。海にもオーバーツーリズムがあるのです。「持続可能な観光」とは何かを、改めて考えさせるよい事例ではないでしょうか。

ヒレに大けがをして自由に泳ぐことができないイルカもいましたが、髙崎さんからは「人が触れてイルカの群れに影響が出ることを避けるため、あえて助けません」というお話がありました。

下船後に体験を振り返る時間を含めておよそ2時間、生徒たちが、人と自然との関わり方について楽しく学び、考えることができるプログラムです。また、髙崎さんとの対話からわかるイルカへの熱い思いと環境保護活動への取り組みは、生徒それぞれが自身の「在り方・生き方」について考えるきっかけとなるかもしれません。

野生のハンドウイルカの群れ

野生のハンドウイルカの群れ

【事例2】都井岬(といみさき)の環境保全と野生馬の保護活動(宮崎県串間市)

宮崎県の最南端・串間市の太平洋に突き出した岬が都井岬です。ここには「御崎馬(みさきうま)」と呼ばれる100頭ほどの野生馬が暮らしています。江戸時代には軍馬の生産牧場でしたが、当時から自由放牧・自然繁殖で育てられ、品種改良もされないまま野生化したのが「御崎馬」なのだそうです。

都井岬での体験プログラムは、地元のガイドさんの案内で野生馬を観察し、その生態や彼らが暮らす草原の生態系を学ぶことを通して生徒たちに自然環境保護の意識を高めてもらうことをねらいとしています。その野生馬の保護や生物多様性の保全活動の中心となっているのが、串間市エコツーリズム推進室の秋田優(まさる)さんです。秋田さんは栃木県の出身。山形大学で大型野生生物について学んだあと、都井岬の野生馬に魅了されて宮崎に移住してきた人です。

野生馬が暮らす丘を歩く

秋田さんの説明を聴きながら、御崎馬の約半数が暮らしているという小松ヶ丘を歩きます。丘は丈の短い天然のノシバで覆われています。ここでは人が餌を与えていないので馬の主食は草、そのためノシバはいつも短いのだそうです。御崎馬は一夫多妻のハーレム群をつくり、餌を求めて移動するとのことですが、ひたすら草を食んでいる数頭の群れに出会うことができました。観光用に飼われている馬ではないので触れることはできませんが、人が近づいても馬は逃げることなく、むしろ無関心で自由気ままにしているのは、人と馬との間に絶妙な距離感が保たれているからだと感じました。

馬たちは飼育されているわけではないので、寄生虫が多く住みついているし、病気やケガのときにも過剰な治療はしないため、寿命は競馬馬などに比べて短い。また、馬が死んでも埋めたりはせず、自然分解に任せているというお話でした。

野生馬の保護や環境保全への思いを聞く

都井岬の草原には、オキナグサをはじめ絶滅危惧種の草花が多く見られ、馬の糞を食べる昆虫も生息しています。ここは、馬を中心とした昆虫・植物という草原の生態系を実態として観察することができる「箱ものでない自然博物館」だと、秋田さんはいいます。

草原を歩くのは60分~90分ほど、「人が自然とうまく折り合いをつけながら暮らしていくには?」という課題について、秋田さんのお話や馬たちの自然な姿を通して考えることができる貴重なプログラムです。また、秋田さんとの対話からうかがわれる野生馬の保護や環境保全への強い思いは、生徒たちにもきっと刺さることでしょう。

都井岬の野生馬

都井岬の野生馬

「探究的な学習」は生徒たちが多角的に考えるきっかけに

自然との共生や自然環境の保護は「探究的な学習」の重要な課題のひとつですが、そうした課題が実感できる地域を訪れること、そして、髙崎さんや秋田さんのように、その地域で環境保護などの活動に真摯に取り組んでいる「地域の人」との対話・交流から学ぶことは、生徒たちが「探究的な学習」を進めるうえでとても大切であると考えます。

これまでは、旅行先で何かを見学することや何かを体験することに重点を置いた修学旅行が多くおこなわれてきました。それも大切な「学び」ではありますが、「見学しっぱなし」「体験しっぱなし」で終わってしまうこともままあります。一方、「地域の人」との対話・交流は、自分とは異なる価値観に接するまたとない機会だといえます。それによって生徒たちの視野は広がり、多角的にものごとを考えることにもつながっていく、これこそ「深い学び」になるのではないでしょうか。

今、「探究的な学習」を念頭に置いた体験プログラムが各地でつくられていますが、学校のニーズは今後、体験活動や振り返りの時間の中で生徒たちが「地域の人」との対話・交流を通して学ぶことを重視する方向に向かっていくのではないかと考えています。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】