はじめまして。国学院大学・観光まちづくり学部教授の塩谷英生(しおや ひでお)です。

この連載コラムは、観光統計をどう読み解くかをテーマに話を進めていければと思います。まず、今回は、観光統計の基本的な読み解き方とインバウンド市場の動向を把握するための統計について解説します。

近道としての基本統計

さて、インターネットが商用化されてもう30年ほど経ちます。2000年頃に観光分野の専門用語をGoogleで検索しても数える程度しかヒットしなかったものが、今では検索結果から必要な情報を選ぶのに困るほどになりました。近年は生成AI(人工知能)によって、授業のレポートを書く学生もちらほらいるのですが、これが曲りなりにも成り立つのはAIがインプットする情報源がネット上に豊富にあるからです。

しかし、ネット上にある情報は、本当のことばかりではありません。情報の真偽を見分ける能力が人間に求められる時代とも言えます。観光統計に関する情報も同じです。統計数字のどこを切り取ってどんな解釈をするか、例えば、一般メディアのニュースであれば、その記事を執筆する方の知見や思想によっても変わって来ます。統計に関するニュースならば正確だろうと思いがちですが、裏を取らずに政府のリリース資料をそのまま使うケースや、自分の思い込みで切り取ってしまうようなケースもあります。

一般メディアの記者の多くは観光を専門としていませんし、統計の調査設計まで遡ってチェックする方も少ないように見受けられます。ですから、経験的に言うと、まずは数字自体の信頼性と、その解釈の仕方を疑うくらいの姿勢が必要です。

とはいえ、旅行に関わる方は何かと忙しいわけです。効率よく、今、旅行市場はどうなっているのかを把握できるならば、それで十分という方が一般的でしょう。そうした方には市場を解釈する上である程度信頼が置ける”基本の基“となる統計調査がありますので、そのリリース資料を読むことを推奨します。

今回は、インバウンド市場の統計に絞って話をしてみたいと思います。

インバウンドの基本統計 ~米国市場を例に

トランプ政権の誕生後、矢継ぎ早にアメリカ・ファーストの政策が打ち出されています。私はドル高是正に誘導する動きになるかと予想していましたが、より直接的に追加関税政策によって輸入を抑え、国内産業の振興と雇用創出を目指すようです。

為替レートや税制によって、国際間の旅行需要は大きく変動します。2015年頃に生じた、いわゆる中国人旅行者の爆買いは、中国国内での商品価格と訪日して購入する商品価格の差が大きいことが背景にありました。中国では関税、消費税、物品税、流通などの諸税・コストが商品価格に上乗せされるのに対し、日本で購入すれば関税も消費税も免税となり、航空運賃を補って余りある利ザヤがあるわけです。

こうした原則を踏まえると、2024年の米国人訪日旅行者数が増加していることは、円安傾向と米国の急激なインフレーションを背景にした自然な現象と言えます。

こうした経済状況が、旅行市場にどう影響したのかをみる資料としては、観光庁の「インバウンド消費動向調査(旧訪日外国人消費動向調査)」が“基本”になります。

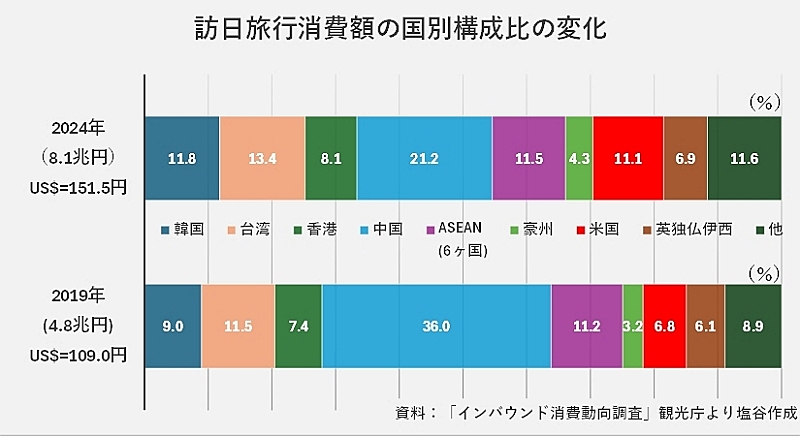

同調査の2024年の速報値から、米国市場を観察するとコロナ禍前の2019年に比べて、旅行者数は59.5%増の271万人、1人あたり消費額は75.5%増の33.2万円、消費額の伸び率は訪日市場の主要国トップの179.9%増で、9018億円まで増えています。これは全消費額8.1兆円の11.1%を占めていて、2019年が6.7%ですから米国市場の存在感が強まっています(図1)。

訪日旅行消費額の国別構成比の変化

訪日旅行消費額の国別構成比の変化

実は、訪日旅行消費はGDP統計では「輸出」として扱われます。しかし、自動車や鉄鋼のように旅行支出に関税を掛けることはなかなか難しいです。また、現行では海外で購入した商品のうち1人800ドルまで非課税枠があり、これが他国に比べて特段大きいわけでもないですから(日本は20万円まで)、これを引き下げる可能性も低いでしょう。従って、もし米国からの旅行消費が減るとすれば関税リスクよりも、急速な円高が引き金になる可能性が高いように思います。

米国の物価については、関税政策によって上昇する可能性がある一方、シェールオイル掘削等によるエネルギー価格の低下も予想されます。また、所得税減税の可能性も指摘されていて、そうなると旅行意欲が一段高まる可能性もありますが、経済の先行きを予想することが難しい状況で、日米の株式相場も乱高下しています。

「インバウンド消費動向調査」から得られる主な指標

話を元に戻し、インバウンド消費動向調査から得られる情報を簡単に整理しておきましょう。まず、各国からの「旅行者数」と「1人あたり消費単価」、これらを乗じた「消費額」が軸となる指標です。なお、旅行者数には出入国管理統計を元にJNTOが推計した数値が引用されています。消費単価は、主要空海港でのアンケート調査から得られる数字です。

余談ですが、旅行者数の単位は「人」、1人あたりの消費単価の単位は「円/人」、これらの単位を乗じるので消費額の単位は「円」となります。統計の数値を解釈する上では、その数値の単位を頭に入れることが早道です。

なお、これら3つの数値はいわゆる「量的変数」と言われるものです。もともと、この調査は、インバウンド消費額を宿泊費や飲食費などの費目別に推計して、産業連関表を用いて我が国への経済効果を測ることを目的に企画された統計ですから、量的変数こそ本線にあるデータです。このため、これらの速報値が先行的にリリースされているわけです。

しかし、旅行者数や消費単価などの量的変数が「どのセグメントが増えたのか」「どうして地域間で差があるのか」、といった要因構造を知るためには「質的変数」による分析が重要になります。属性情報(発地国、性年代、訪問回数など)に加え、旅行内容(同行者、旅行時期、利用空海港、交通手段、訪問先、目的、活動内容、宿泊施設タイプ、購入品目、旅行手配方法、決済手段)、また、情報源や満足度などの情報は「質的変数」となります。

このあたりの変数については、次回以降のコラムで旅行市場の局面を読み解く中で解説できればと思います。

より良い解釈には調査方法と調査票が必要

最後に、この統計に限りませんが、統計からどんな情報が得られるのかを確認するためには、調査方法の概要と調査票に当たることが基本になります。国や県の統計であれば、たいていは調査方法や調査票の情報がPDF形式などでダウンロードできます。

調査方法、とりわけ調査対象者の定義や標本抽出方法については、調査結果を正しく解釈する上で重要です。但し、調査票で聞いていても公表されていない項目も多いです。また、クロス集計表などは発地国別集計などごく限られた組み合わせしか掲載されていないことが一般的です。「インバウンド消費動向調査」は非常にニーズのある統計であることから、統計データに多くの人が直接アクセスできるように、2024年4-6月期からローデータの提供をスタートしています。関心のある方はダウンロードしてエクセルなどで覗いてみて下さい。

インバウンド市場をみる「基本」となる資料として、もうひとつ観光庁の「宿泊旅行統計」があります。こちらは全国の宿泊事業者へのアンケートで発地別の延べ泊数を把握する調査で、どの地域で外国人が増えているかを把握できます。日本人の国内旅行市場の動きをみる上でも重要な資料となっていますので、いずれ紹介していきたいと思います。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】