京都伝統文化が色濃く残る「歴史的都心地区」。その中心地に建つ「旅館こうろ」が、TradFit(トラッドフィット)社が提供する生成AIスピーカーを活用した宿泊施設向けサービス「Hospitalia(ホスピタリア)」を導入した。AmazonのAIアシスタントAlexa(アレクサ)の法人向けサービス「Alexa Smart Properties for Hospitality(ASP)」を日本で唯一、提供可能な企業であるTradFitが、日本の宿泊施設に寄り添い、ASPに独自の生成AIやノウハウを付加したサービスだ。

音声を認識して、宿泊客の様々な指示や問いに応えるHospitaliaで、日本の宿泊サービスはどのように変わるのか? Hospitaliaのサービス概要を紹介するとともに、「旅館こうろ」に導入した理由と今後の期待を聞いた。

Hospitaliaが変える、宿泊体験と業務効率化

TradFitは、生成AIや音声AI、ロボティクスIoT技術などを活用して宿泊施設の収益性改善を支援するサービスプラットフォームを事業とするスタートアップだ。2023年12月にAmazonから日本企業として初めて、ASPの選定・連携パートナーとして認定された。TradFitはAmazonと業務提携を進め、ASPをベースに生成AIなどAmazonやTradFit独自の技術、ノウハウを活用し、日本の宿泊施設向けのサービスとしてHospitaliaを開発した。

これで、何ができるようになるのか。

起点は、スマートディスプレイやサイネージ代わりにもなるAIスピーカー。これを宿泊施設の客室に置くと、いわばその客室専用のコンシェルジュになる。宿泊客が従来のAlexaと同様に「アレクサ」と呼びかけ、指示を伝えると、自然な発話で応答する。滞在中の天気を尋ね、より深くリラックスができるような音楽の選曲と再生を指示することもできるだろう。宿泊客の指示は、画面上でのタッチ操作でも可能だ。

そして「ホテルサービス」と呼びかけると、Hospitaliaの機能が起動。宿泊客自身の声で館内施設や周辺観光などに関する問いあわせやリクエストをすると、宿泊施設が用意したデータに基づき、音声で対応する。

Hospitaliaの正面画像。音声だけでなく、タブレット画面でタップ操作もできるのもポイント

Hospitaliaの正面画像。音声だけでなく、タブレット画面でタップ操作もできるのもポイント

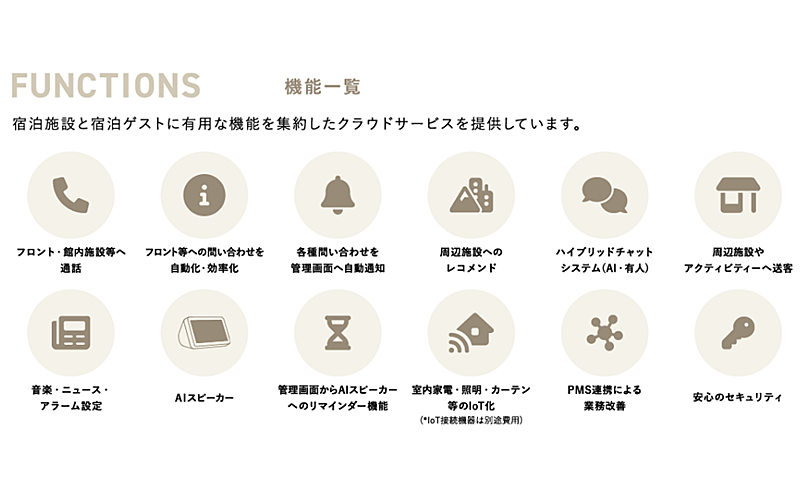

さらにHospitaliaで注目すべきは、宿泊施設側の労働生産性の改善や収益性の向上を支援するプラットフォームサービスとなっていること。

宿泊客が問い合わせした質問やリクエストの内容は、管理画面のほか、関係各所の端末画面にも通知できる。しかも、リクエストや質問に応答した際、その内容に関連する商品やサービスの販売機会を創出することも可能だ。例えば、周辺観光の問い合わせに回答した際、その内容に関連するアクティビティを紹介し、宿泊客の予約意向を聞いて送客する設定もできる。これらをHospitaliaは多言語で対応。宿泊客が話しかけた言語で自動回答する。

これ以外にも、内線電話の代わりにフロント等へ音声通知やテキスト通知をしたり、客室内の家電やインテリアを操作する設定なども可能だ。宿泊客のリクエストや問い合わせの内容を、さらなる業務改善やマーケティング等に活用できるデータ等として扱えるよう、データ集計とグラフ化の機能なども有する。

つまりHospitaliaは、宿泊客の問い合わせやリクエストへの応対を人と接しているような感覚で提供する一方、宿泊施設の対応工数を削減。多言語対応の負荷の大きいインバウンド対応もサポートする。AIスピーカーを起点に、宿泊客の滞在体験から宿泊施設の業務効率の改善まで、生産性と収益性を向上するサービスプラットフォームである。

HospitaliaはAIスピーカーによるコンシェルジュ機能だけでない。宿泊施設の収益性向上に資する、業務効率化や販促機会の提供、データ集計などの機能も有する

HospitaliaはAIスピーカーによるコンシェルジュ機能だけでない。宿泊施設の収益性向上に資する、業務効率化や販促機会の提供、データ集計などの機能も有する

Alexaを日常利用する経験から「お客様にも喜ばれるのでは」

旅館こうろ(全30室)がHospitaliaを導入したのは、2024年9月。TradFitから直接話を聞き「すぐに、これは面白いと思った」と代表取締役社長の北原達馬氏は話す。

日本を代表する観光地・京都では、コロナ以前から宿泊施設が増加している。御池通り、河原町通り、四条通り、烏丸通りに囲まれた歴史的都心地区の中心という立地と会席料理、大浴場の檜風呂を売りに人気を得ている同館だが「競合施設が増えており、他の旅館やホテルとは何か違ったことをしなければという考えは常にある。新しいものを先駆けて導入し、発信したい」(北原氏)。

そこで、Alexaをビジネスで利用できるASPをベースにしたHospitaliaを知った。もともとAlexaのユーザーである北原氏は「(Alexaは)とても便利なので、これが旅館にあればお客様にも喜ばれる」と感じた。自宅でよく使うのは、電気やエアコンなどの音声操作。その利便性を実感しているからこそ「当館ではまだ、家電の操作は対応していないが、近いうちにいくつかの客室から試してみたい」とも考えている。

旅館こうろ 代表取締役社長の北原達馬氏「もともとは、(Alexaが搭載された)AmazonEchoを導入したい気持ちが強かった」という通り、北原氏が最初に惹かれたのは、AIスピーカーや生成AIという最新技術を用いたサービス、付加価値の向上だ。もちろん、Hospitaliaでの応答によって、フロントへの内線による注文や問い合わせ(入電)件数の削減や、増加するインバウンド客の多言語対応など、人手不足の解消と生産性の向上も期待している。

旅館こうろ 代表取締役社長の北原達馬氏「もともとは、(Alexaが搭載された)AmazonEchoを導入したい気持ちが強かった」という通り、北原氏が最初に惹かれたのは、AIスピーカーや生成AIという最新技術を用いたサービス、付加価値の向上だ。もちろん、Hospitaliaでの応答によって、フロントへの内線による注文や問い合わせ(入電)件数の削減や、増加するインバウンド客の多言語対応など、人手不足の解消と生産性の向上も期待している。

同館の外国人比率は年平均2割程度で、周辺施設に比べると低い。しかし、桜の季節など時期によっては比率がぐんと上がる。北原氏によると、外国人の宿泊客は日本人より館内で問い合わせをする数は少ないが、1件の対応時間は言葉の問題もあり、どうしても長くなる。「心に余裕がなければ、良いサービスは提供できない。些細な問い合わせはHospitaliaで、お客様の印象が良い形で解決できれば助かる」(北原氏)。

Hospitaliaは業務負荷を軽減。宿泊客の体験を高めながら、宿泊施設の生産性を向上させる

Hospitaliaは業務負荷を軽減。宿泊客の体験を高めながら、宿泊施設の生産性を向上させる

さらに、Hospitaliaには内線の通話機能があることから、客室電話とPBX(電話交換機)を撤去し、コスト削減もできると考えている。

導入した2024年9月から秋にかけては、修学旅行の利用が多い時期だった。修学旅行生は「Hospitaliaに触り、話しかけ、特に音楽をかけて楽しんでいたようだ」(北原氏)。滞在時の楽しみ方に変化が表れた。今回、同館はキャンペーンでの導入で、一部機能に限ったサービス利用となっているが、今後、一般の宿泊客がどのようにHospitaliaを使用し、反応が得られるか。そのデータ収集を含め、今後の活用を楽しみにしている。

準備の負荷も、不安もなし

Hospitaliaを稼働させるには、宿泊客からの問い合わせやリクエストについて、想定する内容と回答を用意する必要がある。北原氏に導入に伴う準備の手間を聞いてみると「データ化された数百ものFAQが手元にあった。それをほぼコピペするだけだったので苦労はなかった」(北原氏)。データに関しては今後、「周辺の飲食店情報の充実を図る。特に外国人客には、夜のバーのおすすめを聞かれることが多い。滞在の楽しみを広げられる情報を拡充したい」と意欲的だ。

また、客室への端末の設置はTradFitの担当者が進め、半日程度で終了。同館側の準備はほとんど北原氏が担当になって進めていたが、特に不備も不都合もなく、スムーズに導入が進んだ。

メンテナンスについても、特別な操作が必要なわけでなく、電源がつながっているかの確認をすればOK。唯一危惧していたことは、ハプニングによって損壊・故障する可能性であったが、無謀な使い方をされることはなく、今は安心しているという。

第一印象で、試行導入に踏み切った旅館こうろの取り組み。まずは試してみる、そのフットワークの軽さが新たな可能性に広がっている。

広告:トラッドフィット

対象サービス:Hospitalia

記事:トラベルボイス企画部

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】