日本ではインバウンド(訪日外国人観光客)の急増により、外資系ホテルの開業が相次いでいます。今回は、世界のホテル大手5社の事業展開を数字から読み解いてみたいと思います。

米国、欧州、アジアなど各国資本の世界のホテルグループが次々に日本に上陸していますが、世界規模で大手と呼ばれるのは以下の5社といってよいでしょう。(カッコ内は、本社所在地)

- マリオット・インターナショナル(米国)

- ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス(米国)

- ハイアット・ホテルズ(米国)

- アコー(フランス)

- IHGインターコンチネンタル・ホテルズ・グループ(英国)

直近の決算である2024年12月期は、まだ各社の決算発表が終わっていませんので、今回は各社のおおまかな状況を探ることにしたいと思います。

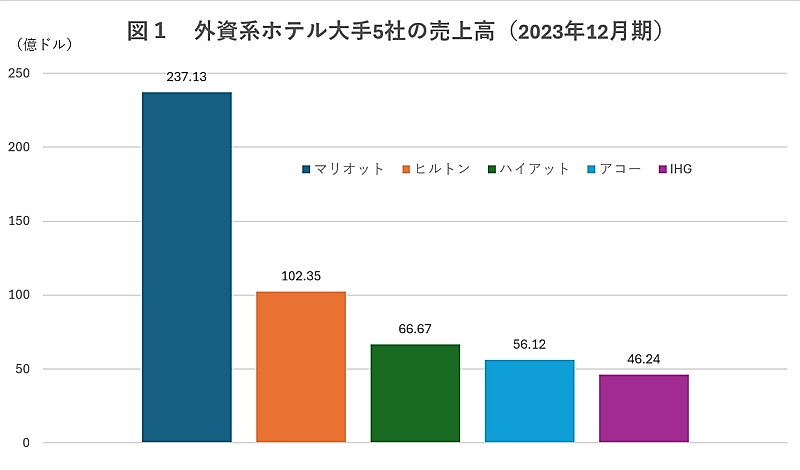

まず、事業規模での比較です。前2023年12月期時点での各社の売上高は下図の通りです。

(注)各2023年12月期。アコーはユーロ建て決算を2023年12月末時点のレート(1ユーロ=1.11ドル)でドル換算 (出所)会社資料を基に筆者作成マリオットは、2016年にシェラトンやウェスティンのブランドを持つスターウッド・ホテル&リゾートを買収したため、現在、規模では他社に抜きん出ています。それでも世界合計で約 1.5兆ドル(IBISWorld調べ)のホテル・リゾート市場に占める割合は、5社合計でも3.4%程度で、寡占が進んでいるわけではありません。

(注)各2023年12月期。アコーはユーロ建て決算を2023年12月末時点のレート(1ユーロ=1.11ドル)でドル換算 (出所)会社資料を基に筆者作成マリオットは、2016年にシェラトンやウェスティンのブランドを持つスターウッド・ホテル&リゾートを買収したため、現在、規模では他社に抜きん出ています。それでも世界合計で約 1.5兆ドル(IBISWorld調べ)のホテル・リゾート市場に占める割合は、5社合計でも3.4%程度で、寡占が進んでいるわけではありません。

コロナ禍を経て劇的な復活をとげる

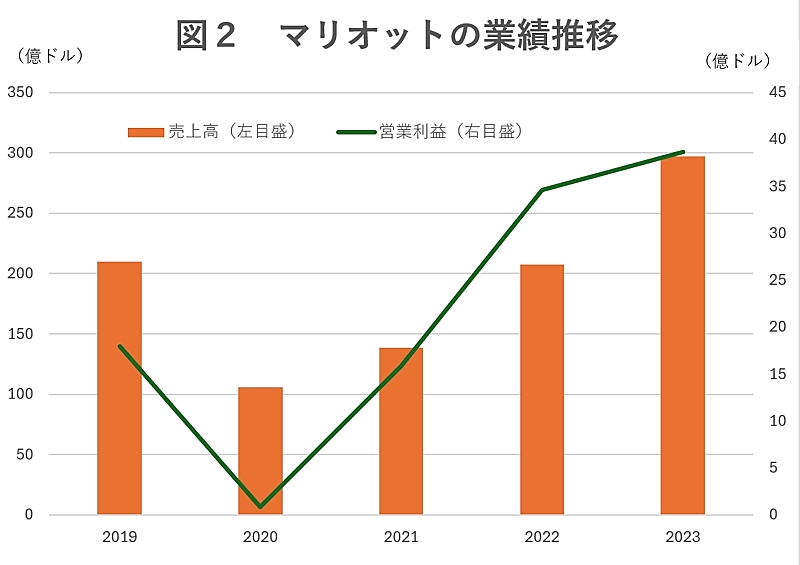

そのマリオットの近年の業績推移を見てみましょう。

(注)各12月期 (出所)会社資料を基に筆者作成新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により各国で人流が途絶え、マリオットも2020年12月期の営業利益は均衡圏スレスレの8400万ドル、最終損益は2億6700万ドルの赤字に転落しました。

(注)各12月期 (出所)会社資料を基に筆者作成新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により各国で人流が途絶え、マリオットも2020年12月期の営業利益は均衡圏スレスレの8400万ドル、最終損益は2億6700万ドルの赤字に転落しました。

その後、コロナ禍の一服と世界的な人流復活によって、コロナ前2019年度並みの売上高に回復したのが2022年12月期。2023年12月期はさらに成長していて、前2024年12月期もさらに成長を続けているのが現状です。

足元では“我が世の春”を謳歌しているように見えるホテル大手各社ですが、コロナ禍で産業が消失する危機を乗り越えてこその現状であると言えるでしょう。

世界各地での展開は、本社所在地により異なる

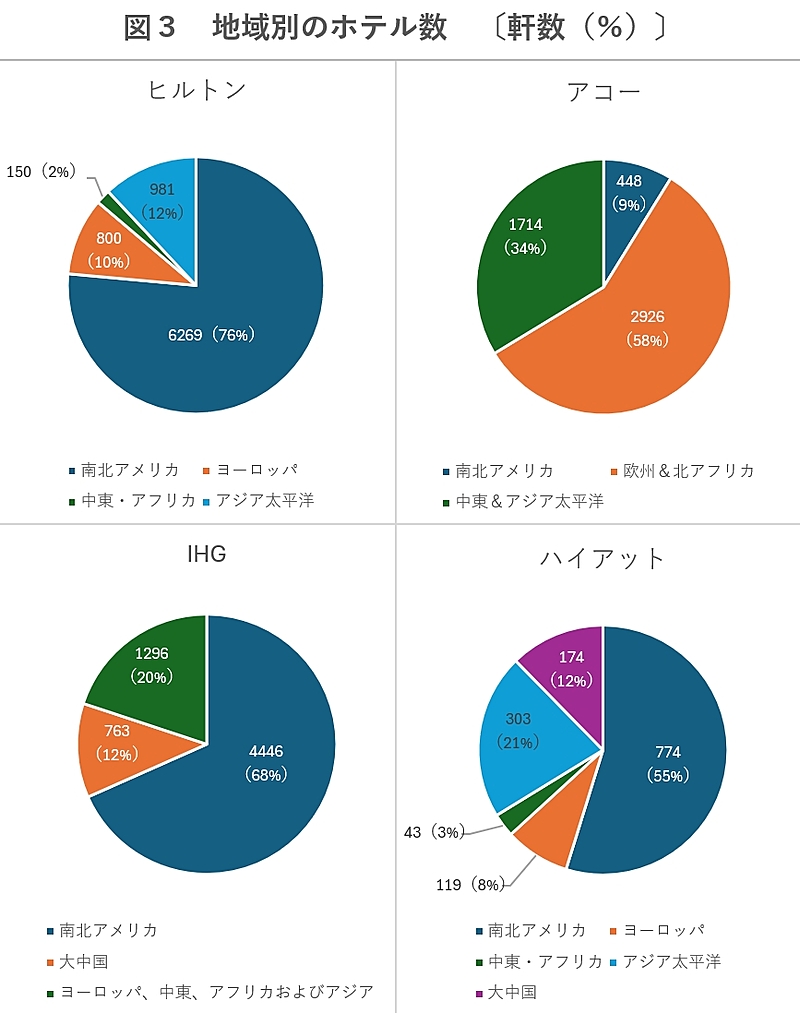

次に、地域別の展開度合いの違いについて、ヒルトン、アコー、IHG、マリオットの4社の地域別のホテル数を例に見てみましょう(マリオットは2024年7~9月期決算で地域別ホテル数の開示なし)。なおエリアの区分は各社やや異なっています。

(注)各2024年7~9月期 (出所)会社資料を基に筆者作成

(注)各2024年7~9月期 (出所)会社資料を基に筆者作成

米国が本社のヒルトンは、南北アメリカ大陸が4分の3を超え圧倒的。アジア太平洋も1000施設超えをうかがっています。フランスが本拠のアコーは、欧州と北アフリカ地域で6割弱、南北アフリカは1割もありません。IHGはイギリス本社ですが、もともとパンアメリカン航空のホテル子会社が発祥なこともあり南北アメリカが7割弱を占め、次いでヨーロッパ等の2割となっています。ハイアットはホテル総数こそ多くないですが、4社の中ではもっとも米国外への展開が多いです。

各社とも、アジア太平洋や中東・アフリカなど新興地域での出店を加速する意向を示しているため、今後は本国エリアの比率が少しずつ減っていくのではないかと思われます。

既存施設の3~4割に匹敵する開業計画

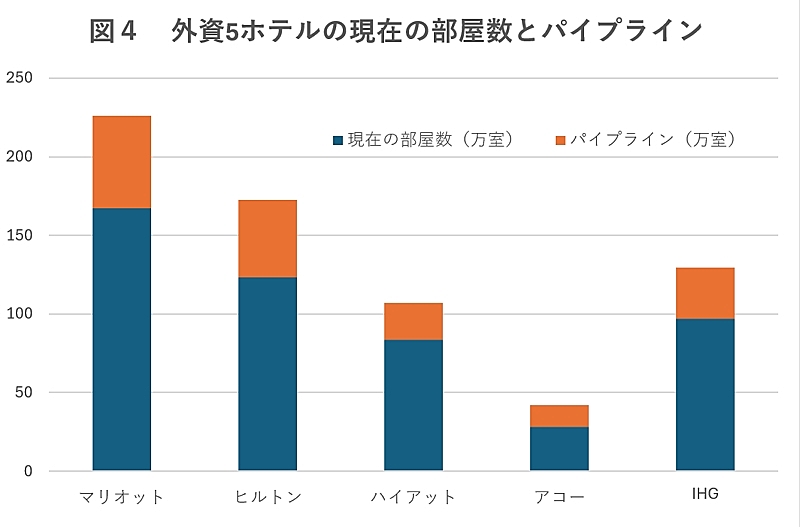

そして、5社が世界で運営しているホテルの部屋数と、これから加わるパイプライン(開業計画)が下図の通りです。

(注)各2024年7~9月期 (出所)会社資料を基に筆者作成売上高の比較で考えると、アコーの部屋数はそれほど多くない印象です。ヒルトンやマリオットの部屋数が多いのは、リーズナブルな価格帯のホテルも多く抱えていることによるのでしょう。

(注)各2024年7~9月期 (出所)会社資料を基に筆者作成売上高の比較で考えると、アコーの部屋数はそれほど多くない印象です。ヒルトンやマリオットの部屋数が多いのは、リーズナブルな価格帯のホテルも多く抱えていることによるのでしょう。

ここで特筆すべきは、各社のパイプライン(今後の開業計画)の多さです。コロナ禍でストップしていた計画が走り出した側面もあるでしょうが、既存の部屋数の3~4割の新規オープンを控えているのです。世界の観光客数の拡大に加え、M&Aや提携を含めたリブランドによって市場シェアを拡大しようとする大手グループの戦略が垣間見えます。

まとめると、以下の3点が挙げられると思います。

- 外資系大手各社は過去最高水準のパイプラインを計画しており、今後は寡占が進みそう。

- 日本だけで見ると「インバウンドが増えているから外資も増えている」と局所的・一過性のように考えがちだが、外資系大手は世界でホテルを増やしているので、日本でのプレゼンスもさらに大きく、かつ長期的に拡大していきそう。

- 各社の戦略の違いはまだそれほど大きくなく、人口の多い地域、経済の成長している地域、観光客の増えている地域について、競うように出店していく動きが続きそう。

2025年は、各社の展開に差が出て来るのかどうか、注目していきたいですね。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】